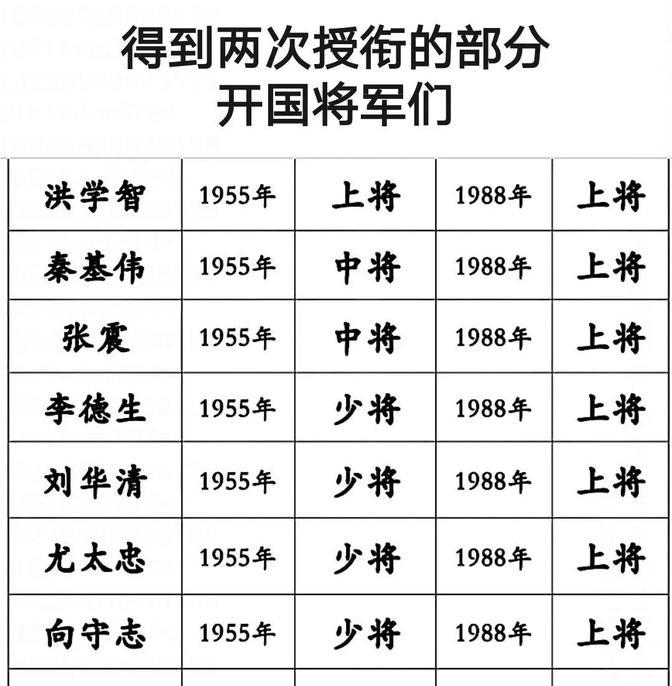

他55年连师长都不是,为什么毛主席却坚持要授予他开国上将军衔? “1955年4月,北京香山,乌兰夫再三推辞:‘主席,我没带过正规野战军,何必在军衔上破格?’毛泽东摇头:‘你带过的是民族的军队,分量不轻。’”短短几句交锋,为后来一锤定音的授衔埋下伏笔。 乌兰夫出生在1906年的土默特草原,这片蒙汉杂居的土地让他自幼就会说两种语言。身材高大,说话爽朗,乡亲们让他在集会上举最重的木旗。看似寻常的小事,却意外把他和“五四”游行连在了一起。1919年的街头,他第一次喊出口号,也第一次发现,仅靠蛮力护旗远远不够,民族要自强,必须有人去思考、去组织。 19岁那年,他进京就读蒙藏学校,课堂之外常泡在李大钊的图书室。书橱里摆着《共产党宣言》《国家与革命》,字字新鲜,字字滚烫。李大钊提醒他:“草原同样需要革命火种。”于是,这个名字拗口的蒙古族青年给自己取了个化名——云时雨,“愿做草原的一场及时雨”,他说。 1926年,他被党组织送往莫斯科东方大学。苏联档案显示,他在校期间主修民族政策和边疆行政,这是后来很多汉族将领望尘莫及的领域。三年后,云时雨回到绥远,一头扎进地下工作。地道口、牲畜棚、寺庙偏殿都做过秘密联络点,他用蒙文抄写《农村调查》,再把译本塞进牛皮口袋,挂在牧人的马鞍上。枪炮声未起,思想先行——这是他理解的“民族战争”。 1933年,日军铁蹄逼近塞外。德穆楚克栋鲁普自称“汗王”,与日方签署“军政合作协议”。乌兰夫看穿此局,他没有轻率打响第一枪,而是拉拢旧部、整合骑兵,先断德王与日军的电台,再占领百灵庙。那一年,他只有27岁,却让整个华北第一次听见来自草原的抗日枪声。百灵庙暴动后,他的队伍被改编为蒙旗独立旅,他任政治部副主任。说是副主任,其实包揽了教育、情报、筹饷、后勤。部队番号几经变化,人却牢牢拧在一起,这支力量后来成为苏、绥、冀边抗战的核心骑兵。 值得一提的是,乌兰夫的“刀”并不总向外挥。草原深处,流亡政府、宗教势力、旧贵族彼此缠斗,他更常用谈判拆招。1945年日寇投降,德王被俘,可他的追随者补英达赖又冒出“内蒙古人民共和国临时政府”的幌子。中央电令:用兵可平叛,但恐生枝节。乌兰夫主动请缨,只带数名卫士单骑赴会。苏尼特右旗夜色凛冽,他端起热奶茶,对补英达赖说:“真想自治,就别拿外人的枪口当后盾。”对方滔滔不绝讲“民族自决”,他只回三个问题:“谁选的?在哪选的?怎么选的?”对手语塞,气势顿挫。随后,他找到青年喇嘛、商号掌柜、牧主后生,把伪政府要职的亲日劣迹一一摆出。不到三天,“共和国”土崩瓦解。没有放一枪,却解了一场分裂危机。此事后来被周恩来评价为“最干净的一刀”。 解放战争后期,华北野战军南下,草原政务真空。乌兰夫被任命为内蒙古自治运动委员会主席。那一年,他写了一份七条意见:办学、修路、设邮电、推行卫生、发展合作社、保护宗教习俗、建立民族干部学校。它不像军事命令,却比军事命令见效更久。1947年,内蒙古自治政府在王爷庙成立,这是共和国成立前出现的第一个省级少数民族自治政权。毛泽东在陕北窑洞说:“边疆先稳,内地才敢分兵。” 1950年,新中国百废待兴。乌兰夫调任政务院民族事务委员会副主任,仍兼内蒙古主席。有人替他惋惜:“打仗的光环全给了别人,你成了坐办公室的。”他笑了笑:“我的战场在民族工作。”这一年到1955年间,他跑遍河套、科尔沁、昭乌达,甚至骑骆驼穿行荒漠勘定旗界。为了牧民定粮,他把夯土帐本改成蒙文、汉文对照表;为了冬季转场,他请苏联专家勘测风口,绘出全国第一张草场风能分布图。数字枯燥,不妨放一句当年统计:内蒙古建政时人口不足150万,1955年突破400万,归耕牧场面积提升两倍。增长背后,是边疆安定带来的红利。 再说到授衔。1955年2月,中央军委拟定初版将名单,上将共55人,乌兰夫榜上无名。审议会上,毛泽东直接加了一笔。罗瑞卿担心先例:“乌兰夫没在陆军正面作战指挥过师团。”毛泽东解释:“他指挥的是真刀真枪的民族军,更指挥过一场场不流血的政治战。历史不会漏记这份功劳。”周恩来也点头:“少数民族第一上将,象征意义大。”于是,名单确定。9月授衔仪式上,乌兰夫身着将星,敬礼的动作有点僵硬,他对贺龙开玩笑:“十几年没穿军装,肩头变沉了。”贺龙拍拍他:“沉得值!” 此后,他把将星锁进抽屉,很少佩戴。1958年,他主持包钢建设,没日没夜守在炼钢炉旁,胳膊被水汽烫起水泡;1962年,他到阿尔山解决草场纠纷,零下40度,厚呢子大衣穿了三层。有人调侃:“这哪像上将?”他回一句:“上将也得怕牛羊闹肚子。” 1988年12月8日,乌兰夫逝世,终年82岁。遗体告别那天,内蒙古牧民自发赶来,载歌载舞,却不放鞭炮,以免惊扰他最牵挂的草场。站在人群里的老兵把勋章翻到背面,低声说:“咱们这颗星,有他一半。”